Les enjeux rencontrés par les femmes en situation de vulnérabilité se conjuguent fréquemment au pluriel. Il peut s’agir de pauvreté, de violence, de problèmes de santé mentale, de dépendance, de parcours migratoire difficile ou du simple fait d’être racisée… et plus encore.

On peut par exemple imaginer certaines femmes vivant de la violence conjugale être en plus grande difficulté parce qu’elles ne parlent ni le français ni l’anglais. Des femmes ayant des problèmes de dépendance risquant davantage de se retrouver à la rue. Des femmes déconnectées du marché du travail ayant peine à se loger.

Un nombre important de femmes vivent des situations de grande précarité qui menacent leur capacité à répondre à leurs besoins de base. Leur réalité n’est pas toujours visible et souvent complexe. Notre réseau d’organismes pour femmes les aide à sortir de situations difficiles et à gagner une plus grande autonomie.

Les enjeux rencontrés, les défis à relever

Précarité économique

Au Québec, 37 % des femmes qui occupent un emploi gagnent 20 000 $ et moins.

En 2023, au Québec, plus de la moitié (55 %) des personnes qui travaillent au salaire minimum sont des femmes.

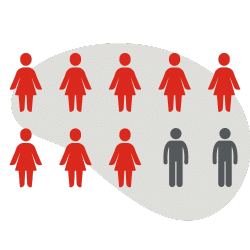

Monoparentalité

8 familles monoparentales sur 10 sont dirigées par des femmes. Une famille monoparentale a 3,5 fois plus de risque d’être en situation de pauvreté qu’une famille biparentale.

Itinérance

Le dénombrement de 2022 a évalué à 29 % le pourcentage de femmes en situation d’itinérance à Montréal. Cependant, une dimension cachée très importante de leur expérience va bien au-delà de ce chiffre qui ne représente que la pointe de l’iceberg.

Violence

En 2023, les femmes continuent d’être les principales victimes de violence conjugale, comptant pour 76 % des 27 082 cas d’infractions rapportés.

Santé mentale

Les femmes présentent généralement de moins bons indicateurs de santé mentale. En 2021, au Québec, les adolescentes sont les plus à risque de fréquenter les services hospitaliers en raison de pensées suicidaires ou parce qu’elles ont tenté de mettre fin à leur vie.

Parcours migratoires difficiles

Au Québec, en 2024, les immigrantes récentes gagnent chaque mois 156 $ de moins que les femmes non immigrantes.

Le soutien de Centraide

En situation d’urgence

Du soutien psychosocial dans des maisons d’hébergement et centres de jour pour femmes en difficulté

Ces organismes s’adressent aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants. Elles mettent à leur disposition plusieurs services dont de l’intervention individuelle et de groupe, de l’information, des références, du soutien et de l’accompagnement dans les démarches (logement, aide sociale, recours juridiques, etc.). Les intervenantes sont outillées pour offrir des services adaptés aux femmes confrontées à diverses difficultés (maladie mentale, toxicomanie, parcours migratoire difficile, etc.)

🔴 En 2023-2024, Centraide du Grand Montréal investit 3,5 M$ pour 30 organismes (dont 21 centres de femmes).

En prévention

Un réseau de centres de femmes présent dans les quartiers du Grand Montréal

Il s’agit d’organismes ayant la mission d’offrir aux femmes un lieu d’appartenance, de soutien et d’action. À travers une gamme de services et d’activités, les femmes sont amenées à développer leur autonomie, à briser leur isolement et à améliorer leurs conditions de vie. Ces organismes luttent aussi contre la discrimination en plus d’être les porte-voix des femmes confrontées à diverses réalités.

Retrouver goût à la vie grâce à un centre de femmes

« Tout le monde devrait avoir un centre comme celui-ci. Pas seulement les femmes, les hommes aussi, les enfants. Comme un endroit où ce n’est pas votre famille, mais c’est comme une deuxième famille. »

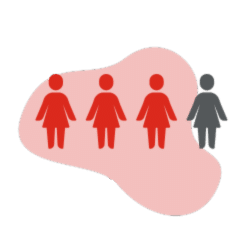

1 personne sur 5 reçoit notre aide.

5 personnes sur 5 en bénéficient.

À go, on Centraide

Soutenir un réseau de plus de 375 organismes communautaires, c’est aussi favoriser une société inclusive et sans pauvreté.